(2) 帶菌谷種:水稻抽穗揚花時,病菌隨風雨、露滴沾染花器,潛伏于穎殼組織或胚乳表面越冬,在干燥條件下可存活半年以上。翌年播種病種可引起發(fā)病。

(3) 雜草及其他植物:馬唐、菱白、紫云英、鞘糠草、秋殼草、草蘆、看麥娘、異假稻、紫云英等可帶菌越冬,并可能有傳病作用。

(4) 再生稻及自生稻株:在東南亞及我國海南省,病田的再生稻和自生稻株也可成為初侵染源。

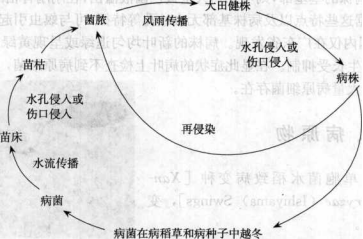

2. 傳播和侵染 越冬的病菌隨流水傳播到秧苗。稻根的分泌物可吸引周圍的病菌向根際聚集,或使生長停滯的病菌活化增殖,然后從葉片的水孔、傷口或莖基和根部的傷口以及芽鞘或葉鞘基部的變態(tài)氣孔侵入。新傷口較老傷口更有利于病菌侵入。病菌從葉片的水孔通過通水組織到達維管束或直接從葉片傷口進入維管束后,在導管內(nèi)大量增殖,一般引起典型癥狀,當環(huán)境條件特別適宜且品種高度感病時則可引起急性型癥狀。從變態(tài)氣孔侵入的病菌只停留在附近的細胞間隙內(nèi),不能進入維管束,在適宜條件下再被釋放于稻體外,然后從傷口或水孔侵入才能到達維管束引起病變。

病菌從莖基或根部的傷口侵入時,可在維管束中增殖而擴展到其他部位,從而引起系統(tǒng)性侵染而使稻株出現(xiàn)凋萎型癥狀。有時秧苗已感病但不呈現(xiàn)癥狀,成為帶菌秧苗,移栽后在條件適宜時即成為大田發(fā)病中心。無病秧苗也可以因帶菌田水串灌而感染。病菌在病株的維管束中大量繁殖后,從葉面或水孔大量溢出菌膿,遇水浸濕而溶散,借風雨、露水或流水傳播,進行再侵染。在一個生長季節(jié)中,只要環(huán)境條件適宜,再侵染可不斷發(fā)生,致使病害傳播蔓延,以致流行。

客服1

客服1