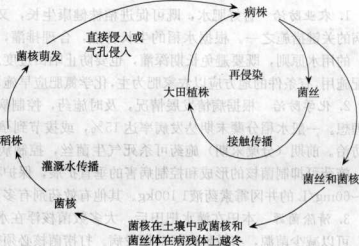

春耕灌水耕耙后,越冬菌核漂浮于水面。插秧后菌核隨水漂流附著在稻株基部葉鞘上,在適溫、高濕條件下,萌發長出菌絲,在葉鞘上延伸并從葉鞘縫隙進入葉鞘內側,先形成附著胞,然后通過氣孔或直接穿破表皮侵入。潛育期少則1?3d,多則3?5d。病菌侵入后,在稻株組織中不斷擴展,并向外長出氣生菌絲,蔓延至附近葉鞘、葉片或鄰近稻株進行再侵染。一般在分藥盛期至孕穗期,主要在株、叢間橫向擴展(稱水平擴展),導致病株(叢)率增加。孕穗后期至蠟熟前期,病部由稻株下部向上部蔓延(稱垂直擴展),病情嚴重度增加。病部形成的菌核脫落后,也可隨水流漂浮附著于稻株基部,萌發后進行再侵染。經特殊的人工接種,擔孢子可侵染并引起發病,但在自然情況下,擔孢子的傳病作用不大。

圖--水稻紋枯病病害循環

客服1

客服1